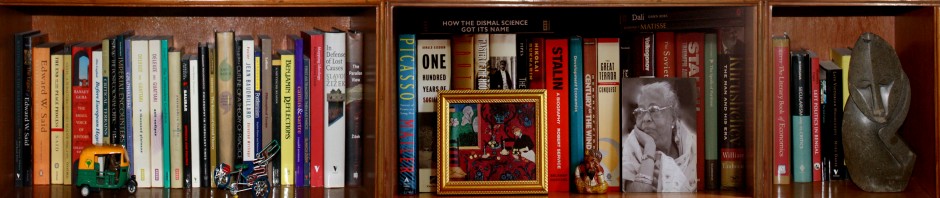

Welcome to the professional and personal website of Binayak Sen. He is a well-known economist in Bangladesh, working mainly on growth, poverty, inequality and human development issues. Binayak has wide-ranging interests in the social sciences and humanities, and has written on topics that go beyond economic issues. He also has a passion for literature, and contributes frequently to literary criticism as well as poetry translation into Bengali.

This site is intended to collect Binayak’s writings over the past two decades in broad areas of the social sciences and humanities. Parts of the site are still under construction, so we appreciate your patience.