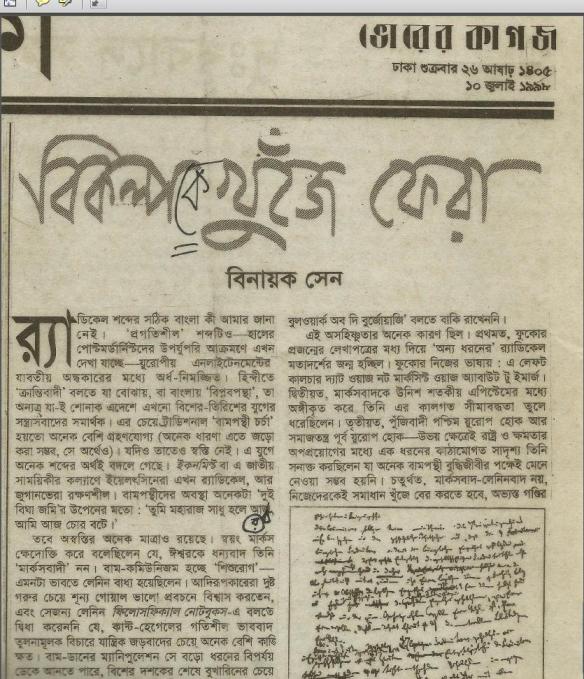

বিনায়ক সেন

বিনায়ক সেন

বোর্হেস বলেছিলেন, বেহেশত্ নিশ্চয়ই হবে এক বিশাল গ্রন্থাগার।আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও বইটি হাতে পেয়ে স্বাক্ষরপত্রে কিছু লিখতে অনুরোধ করায় কবি শহীদ কাদরী লিখেছিলেন, ‘এই নশ্বর গ্রহ থেকে এক দিন সব স্বাক্ষরই মুছে যাবে—মনে রেখো।’ তাই গ্রন্থরাজি নিয়ে সান্ত্বনার কিছু নেই। তার পরও এই লেখা।

‘কুঝনেস্কি মস্ত’ (কুঝনেস্কি সেতু) মস্কোর প্রাচীনতম মেট্রো স্টেশনের একটি। মেট্রো থেকে বের হয়ে হাতের ডান দিকে এগোলে দু-তিনটি দোকানের পরই একটি পুরোনো বইয়ের স্বর্গরাজ্য। সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাই একদিন হিলফেরডিংয়ের লেখা ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল বইটি। জর্মন থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ। প্রকাশনার তারিখ ১৯২৪—লেনিন সে বছর মারা গেলেন। মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে তখন জোরেশোরে পড়ানো হচ্ছে ‘ইম্পিরীয়লিজম’— সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতি। প্লেখানভ, কাউটস্কি, লেনিন, হবসন, হিলফেরডিং, রোজা লুক্সেমবুর্গ, বুখারিন। তখনকার মস্কোয় (সত্তরের দশকের কথা বলছি) যত সহজে মার্কসীয় ধারার বইপত্র পাওয়া যেত, ততটা সহজে পাওয়া যেত না ‘বুর্জোয়া অর্থনীতি’র বইপত্র।

ফলে বইখানা হাতে পেয়ে ৯০ রুবলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা ছাত্রবৃত্তির বাজেটে বেশ কিছুটা টান পড়লেও আমি তখন আনন্দে আটখানা। এ রকমই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত জর্জ কাট্কভের দ্য ট্রায়াল অব বুখারিন হাতে পেয়ে। সোভিয়েত প্রসিকিউটর ভিশিনস্কি ও বুখারিনের মধ্যকার সেই বাদানুবাদ এখনো পাঠককে বিমর্ষ করবে। ১৯৩৮ সালে স্তালিন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মনগড়া অভিযোগে বুখারিনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের পর থেকে নিকোলাই বুখারিনের মর্যাদা আবারও সরকারিভাবে ফিরিয়ে আনে সিপিএসইউ। অবশ্য তখনকার মস্কোয় বুখারিনের বা ট্রটস্কির রচনা পাওয়া সম্ভব ছিল না (দ্য হিস্টরি অব রাশান রিভল্যুশন বইটির ১৯৩৬ সালের একটি ইংরেজি অনুবাদ আমার সংগ্রহে রয়েছে)। এ বইগুলো পেয়েছিলাম আরও দুই দশক পরে—ওয়াশিংটনের একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে।

মনে হয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেটাই শুরুর বিন্দু আমার। তারপর বেশ কিছু দুর্লভ রচনার হদিস পেয়েছি মস্কোতেই। বর্তমানে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান ১৯৮১ সালে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রথম বাঙালি মুসলিম কমিউনিস্ট পাবনা-সিরাজগঞ্জের গোলাম আম্বিয়া খান লোহানীর বিষয়ে খোঁজখবর করতে। তখনো আমার জানা ছিল না, লোহানীও বুখারিনের মতো মস্কোয় ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কোনো এক দিনে স্তালিনীয় নিষ্পেষণের কবলে মৃত্যুবরণ করেছেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (‘চ্যাটো’ বলে যিনি খ্যাত—সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) নেতৃত্বাধীন বার্লিন গ্রুপের সঙ্গে মস্কোয় আগমন তাঁর, ১৯২১ সালে। লেনিনের কাছে লেখা বিখ্যাত ‘চট্টোপাধ্যায়-লোহানী-খানখোজে’-এর উপনিবেশবিষয়ক থিসিসের মূল রচয়িতা ছিলেন আমাদের লোহানী। এ কথা এম এন রায় তাঁর স্মৃতিকথায় আগেই জানিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই মতি ভাইয়ের কৌতূহল।

খুঁজতে খুঁজতে হাজির হই লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে। সাধারণ সেকশনে লোহানীর লেখা পাওয়া যাবে না জেনে দ্বারস্থ হই লেনিন গ্রন্থাগারের আর্কাইভে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে দিনের পর দিন ঘেঁটে উদ্ধার করি লোহানীর রচনা। তখনকার দিনের (আমি ১৯২২-১৯৩২ পর্বের কথা বলছি) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, পেজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল, মোপর প্রভৃতি জার্নালে সন ধরে ধরে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে যাই লোহানীর অদ্যাবধি বাংলায় বা ইংরেজিতে অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ। সেসব এখনো উল্টেপাল্টে দেখি, আর ভাবি সেই সময়ের কথা—কী হয়েছে, আর কী হতে পারত, তা নিয়ে মনের মধ্যে ঝড় ওঠে।

২.

দুই পর্বে মিলিয়ে ওয়াশিংটনে ছিলাম নয় বছর। জীবিকার জন্য কাজের বাইরে (বিশ্বব্যাংকে আমি তখন কর্মরত) শখ বলতে সময় পেলেই বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানো। বলতে দ্বিধা নেই, ওয়াশিংটনের প্রায় সব পুরোনো বইয়ের দোকানে অনেক অপরাহ্ন ও সন্ধে ব্যয় করেছি। জর্জ টাউনের কয়েকটি দোকান ছিল প্রসিদ্ধ, আর ছিল ‘দ্যুপন্ট সার্কেল’ মেট্রোয় ঢোকার মুখে দু-তিনটা দোকান। এক-দুটো আবার রাত ১০টা-১১টা পর্যন্ত খোলা থাকত। এগুলোর কোথাও কোথাও পেয়ে যাই অর্থনীতিবিষয়ক বেশ কিছু বইয়ের প্রথম দিককার সংস্করণ। যেমন, নোবেল অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইসের ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং বইয়ের ১৯৬৫ সালের সংস্করণ (এসব বইয়ের কোনো আধুনিক সংস্করণ বহুদিন বাজারে নেই)। অথবা চিরায়ত গ্রন্থ রেভারেন্ড প্রফেসর ম্যালথাসের এন এসে অন দ্য প্রিন্সিপাল অব পপুলেশন অ্যান্ড ইটস্ এফেক্টস্ অন হিউম্যান হ্যাপিনেস-এর ১৮৯০ সালের সংস্করণ। কার্ল কাউটস্কির দ্য এগ্রারিয়ান কোয়েশ্চেন অবশ্য পাই ই-বে সূত্রে। অর্থনীতির কিছু দুর্লভ বই ঢাকার রাস্তাতেও পেয়েছি। আশির দশকে তোপখানা রোডে সিপিবি অফিসের সামনের ফুটপাতে যেমন এক দিনেই পেয়ে গিয়েছিলাম গ্যারি বেকার রচিত হিউম্যান ক্যাপিটাল-এর ১৯৬৪ সালের সংস্করণ এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত প্রথম বই বেসিক ডেমোক্রেসিস্, ওয়ার্কস প্রোগ্রামস্ অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান। স্যারকে সে কথা বলাতে তিনি দার্শনিকসুলভ মুচকি হাসি হেসে বলেছিলেন, ‘আমিও শুনেছি, আমার বইগুলো এখন ফুটপাতে পাওয়া যাচ্ছে!’

৩.

তবে পরবর্তীকালে অর্থনীতির বাইরেও অন্য কিছু বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংগ্রহের আগ্রহ জন্মাতে থাকে। এলেন অ্যান্ড আনউইন থেকে প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত হিস্টরি অব ফিলোসফি ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ১৯৬৭ সালের পর থেকেই বাজারে নেই। দুই খণ্ডের এ বইটি সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে প্রথম দেখেছিলাম। বহু দিন পরে ওয়াশিংটনে বইটির দুই খণ্ড হাতে পেয়ে শিহরিত হই। এর একটি প্রবন্ধ ‘সায়েন্টিফিক থট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ অত্যন্ত মূল্যবান একটি রচনা, যার তুলনীয় কিছু এর আগেও হয়নি, পরেও হয়নি। ১৯০৬ সালের সংস্করণে সৈয়দ আমীর আলীর বিরল রচনা ইসলামও একইভাবে খুঁজে পাই পুরোনো বইয়ের দোকানে। এই বইয়ে সুফী মতাদর্শের ওপর আমীর আলীর গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার সংগ্রহে সবচেয়ে পুরোনো বই দুটি। একটি হচ্ছে, ১৮৬০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ওড়িশা ও বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর ‘পেপারস’-এক বিপুলায়তন তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ১৮৭১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত স্যার বার্টল ফ্রেরের অন্য দ্য ইমেপন্ডিং বেঙ্গল ফেমিন: হাও ইট উইল বি মেট অ্যান্ড হাও টু প্রিভেন্ট ফিউচার ফেমিন্স ইন ইন্ডিয়া। এটি তুলনামূলকভাবে ছোট বই, ১১২ পাতার কিন্তু বিশ্লেষণের নিরিখে পরবর্তীকালের অমর্ত্য সেনের পোভার্টি অ্যান্ড ফেমিন বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গে একযোগে পড়ার মতো।

১৮৮৬ সালের সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বাংলায় প্রকাশিত বই-পুস্তিকার ক্যাটালগ অধ্যাপক ব্লুমহার্ডটের একটি অবশ্যমান্য আকর-গ্রন্থ। এই ক্যাটালগ ঘাঁটলে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থকারদের রচনারাজির বৈচিত্র্য চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এই দুটি খণ্ড যেকোনো সংগ্রাহকের জন্য আদরনীয়। ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের একটি অনুরূপ ক্যাটালগ কেউ প্রস্তুত করলে বাঙালি মাত্রেরই তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন।

কবিতার প্রতি আকৈশোর পক্ষপাতিত্বের কারণে কিছু বই সংগ্রহের লোভ থেকে নিজেকে নিরস্ত করতে পারিনি। ১৯০০ সালে প্রকাশিত কিটসের চার খণ্ডের পকেট বুকসাইজের কবিতা-সংগ্রহের পাতাগুলো এখনো অটুট। এজরা পাউন্ডের জীবনের শেষ ৩০ বছর রাজনীতির ভুল পরিক্রমায় পরিকীর্ণ। এ সময়ের স্মৃতি বহন করছে—এজরা ও ডরোথি পাউন্ডের মধ্যকার ১৯৪৫-৪৬ কালপর্বের পত্রালাপ, যার নাম ‘লেটারস ইন কেপটিভিটি’। রিলকে, পাস্তারনাক ও মারিনা সভিতায়েভ অসম বয়সী তিন দিকপাল কবির মধ্যকার ১৯২৬ সালের পত্রালাপ আরও একটি বিরল বই। দুষ্প্রাপ্য মানেই যে তা ‘পুরোনো’ হতে হবে তা নয়। নাজিম হিকমত নিয়ে সম্প্রতি পশ্চিমের সাহিত্য মহলে প্রবল উৎসাহ জাগ্রত হয়েছে, তার সর্বশেষ নিদর্শন হাতে এসেছে কিছুকাল হলো। জেলে যে ১০ বছর ছিলেন নাজিম, সে সময়ে তাঁর সহবন্দী ছিলেন কবি ওরহান কেমাল। তাঁরই স্মৃতিচরণা: ইন জেইল উইথ নাজিম হিকমত। ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোর ভূমিকাসংবলিত সাইমে গক্সু ও এডোয়ার্ড টিমস্-এর নাজিম হিকমতের প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ রোম্যান্টিক কমিউনিস্ট প্রকাশনার পর এটি তুরস্কের বিখ্যাত কবির ওপর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা। এখানে বলে রাখি, অন্য অনেক দেশের চেয়ে অনেক আগে বাংলাতে নাজিম হিকমতের অনুবাদ হয় ১৯৫১ সালে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফরাসি থেকে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য নেন রণজিৎ গুহের (পরবর্তী সময়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ হিসেবে খ্যাত)।

আমাদের প্রজন্মের এক বড় অংশেরই বুদ্ধিবৃত্তির হাতেখড়ি হয়েছিল বার্ট্রান্ড রাসেলের মুক্তিচিন্তা ও কাম্যু-সার্ত্রের থিওরি অব দি অ্যাবসার্ড ও অস্তিত্ববাদের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার পর পরের বাংলা নাটকগুলো যেমন ‘জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন’ এমনি এমনি আকাশে ওড়ায়নি। এর পেছনেও ছিল কাম্যু, সার্ত্রে, বেকেট, অ্যালবির অ্যাবসার্ড অনুপ্রেরণা। এর বিপরীতে ছিলেন সদা-বুদ্ধিদীপ্ত রাসেল। বিভিন্ন পত্রিকার লেটারস্ টু এডিটর কলামে রাসেল তাঁর জীবনের নানা পর্যায়ে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘ইওরস্ ফেইথফুলিল বার্ট্রান্ড রাসেল’ একেকটি চিঠি টুকরো টুকরো বৈদূর্যমণি। এ রকম কিছু কিছু রচনার অত্যাধুনিক সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও আমার মূল আগ্রহ ছিল প্রথম সংস্করণের প্রতি। এভাবেই আমি সংগ্রহ করি আলবেয়ার কাম্যুর দ্য মিথ অব সিসিফাস্ অ্যান্ড আদার এসেস্-এর ১৯৫৫ সালের সংস্করণ, অন্দ্রে জিদের ১৯৩৫ সালের আত্মজীবনী ইফ ইট ডাই, সার্ত্রের আত্মজীবনী ১৯৬৪ সালের সংস্করণ দ্য ওয়ার্ডস।

লা নুই বেঙ্গলিখ্যাত মির্চা এলিয়াদ নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর ন হন্যতে-এর কল্যাণে বাঙালি পাঠক মাত্রেরই আগ্রহের শেষ নেই। এলিয়াদ সম্পর্কে এটুকু জানতাম যে চউসেস্কুর রুমানিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে প্রথমে প্যারিসে, পরে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রের ওপর একাধিক ইতিহাস বইয়ের রচয়িতা। জন্মস্থান রুমানিয়ায় তাঁর খ্যাতি অবশ্য ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকার হিসেবে—রুমানিয়ার আধুনিক সাহিত্যের প্রাণপুরুষ তিনি। লা নুই বেঙ্গলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের আগ্রহ জাগাবে এলিয়াদের চার খণ্ডে সম্পূর্ণ জর্নাল বা তাঁর (অসমাপ্ত) দুই খণ্ডেরআত্মজীবনী। এখনো এই আত্মজীবনীর এক অংশে গিয়ে আমাদের হূদস্পন্দন থেমে যায়, যেখানে তাঁর সঙ্গে মৈত্রেয়ীর প্রথম অনুরাগের উন্মেষ হচ্ছে। আমার অক্ষম অনুবাদে তা দাঁড়ায় এই রকম: ‘আমার লেখা ইসাবেল-এর প্রথম কপিগুলো হাতে পেলাম, এবং মৈত্রেয়ী, যিনি নিজেও ছিলেন কবি, আমাকে এর পর থেকে ভিন্ন চোখে দেখা শুরু করলেন। আমি তার সমকক্ষ হতে পারলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একই চিন্তা-চেতনের পরিবারের সদস্য হতে পারলাম সেদিন। এবং এভাবেই, পরিবারের আর সবাই যখন উপরতলায়, আমরা নীচতলার লাইব্রেরীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছি। আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসবিষয়ক বইয়ের ভেতরে যেসব দার্শনিক পরিভাষা পাওয়া যায় তার নির্ঘন্ট দাঁড় করানোর। একদিন ইনডেক্স কার্ডের বাক্সে আমাদের হাত মিলে গেল, এবং আমরা আর সেই বাঁধুনি থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে পারিনি।’ এর পরের ঘটনা পাঠকদের জানা। মৈত্রেয়ী দেবীর দার্শনিক পিতা এই মিলনকে (গায়ত্রী স্পিভাকের ভাষায়—‘ঔপনিবেশিক সংঘাতকে) সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এলিয়াদকে অচিরেই বিদায় করা হয় মৈত্রেয়ীর পিতৃভবন থেকে, যে পিতাকে এলিয়াদ তাঁর বইয়ের সর্বত্র ‘অধ্যাপক’ নামে বর্ণনা করে গেছেন। ‘আমাদের মধ্যে আর কখনো দেখা হয়নি’—মৈত্রেয়ী সম্পর্কে এরপর তাঁর আত্মজীবনী নীরব। এলিয়াদের প্রতি এ রকম কোনো গোপন বেদনাবোধ থেকে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি তাঁর প্রধান প্রধান দর্শন-রচনা, উপন্যাস ও ছোটগল্প। একই আগ্রহে সম্ভবত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর রচনার প্রতি আগ্রহ জন্মায়, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ওকাম্পোর লরেন্স অব এরাবিয়া। লরেন্সের অধ্যাপক ভাই এই বইটিকে বলেছেন লরেন্সের জীবনীগুলোর মধ্যে ‘সবচেয়ে গভীর ও সমঞ্জস্য’ রচনা বলে।

৪.

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইয়ের ইংরেজি অনুবাদগুলোর প্রথম বা (না পারলে) দ্বিতীয়-তৃতীয় সংস্করণ খোঁজার আগ্রহ ও উত্তেজনা থেকে আর সবার মতো আমিও দূরে থাকতে পারিনি। এর অধিকাংশ বই-ই ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত। ১৯১৫ সালের সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদেওয়ান হানড্রেড পোয়েমস্ অব কবীর। অনুবাদটির ক্ষেত্রে এভেলীন আন্ডারহিল সহায়তা করেছিলেন কবিকে, একটি বিশদ ভূমিকা লেখা ছাড়াও। রবীন্দ্রনাথের ওপর পনেরো শতকের সন্তকবি কবীরের প্রভাব নিয়ে লিখেছেন কবীরের জীবনী তুলে ধরার পাশাপাশি। দেখা যাচ্ছে, এই অনুবাদকর্মে শুধু ক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত পাঠ (হিন্দি/ বাংলা) ছাড়াও অজিত কুমার চক্রবর্তীর ইংরেজিতে কৃত অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। অনেকেরই হয়তো জানা যে, গীতাঞ্জলি-র মাধ্যমে কবির ঋষি ভাবমূর্তির পাশাপাশি নারীবাদী একটি ভাবমূর্তিও ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যের বিদ্বৎসভায়। এর বড় কারণ, ১৯১৪ সালের সংস্করণে চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি নাট্যরূপ চিত্রার প্রকাশনা। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল মিসেস উইলিয়াম ভন মুডিকে (হ্যারিয়েট মুডি হিসেবে অধিক পরিচিত)। মুডি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী, নিখাদ কাব্যপ্রেমী ও পারিবারিক বন্ধু। চিত্রা গ্রন্থটি ইংরেজিতে প্রকাশের পরপরই এর সমালোচনা লেখেন বসন্ত কুমার রায় ও হ্যামিলটন মেবি (এঁরা যুক্তভাবে আরও লিখেছেন)। সমালোচনার নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ—রবীন্দ্রনাথ টেগোর- দ্য ফেমিনিস্ট পোয়েট অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অবশ্য ন্যাশনালিজমের কবি হিসেবে ভাবতেন কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। বসন্ত কুমার রায় ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ টেগোর: দ্য ম্যান অ্যান্ড হিজ পোয়েট্রি শীর্ষক জীবনীগ্রন্থ লিখেছিলেন (ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশ পায় সেটি)। সমালোচনাটির এক জায়গায় বসন্ত হ্যামিলটন জুটি লেখেন: ‘নারীবাদবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের দর্শন যেভাবে চিত্রা গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, তা পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের কাছেও খুব বেশি র্যাডিকেল বলে মনে হতে পারে।’

গীতাঞ্জলির ১৯১৪ সালের সংস্করণ পর্যন্ত কেবল পৌঁছাতে পেরেছি আমি। এর ভূমিকায় স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদটিকে মূলত গদ্য-কর্ম হিসেবেই দেখেছিলেন—মূল বাংলা থেকে ইংরেজিতে ‘গদ্যে অনুবাদ’ (প্রোজ-ট্রান্সলেশনস) এভাবেই পাঠকদের কাছে পরিচিত হতে চেয়েছেন। বইটির শুরুতে ১৯১২ সালে করা রোদেনস্টাইনের কবি-প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে, বইটি উৎসর্গও করা হয়েছে রোদেনস্টাইনকেই। এ বইটি আদিতে যিনি কিনেছিলেন কোনো এক অজ্ঞাতনামা আর এস এম (নাম বোঝার উপায় নেই) জনৈকা এলিজাবেথকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন এই বলে: ‘এলিজাবেথকে—যার অদ্বিতীয় রূপ, যার মনের শক্তি এবং যার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য এই কবিতাগুলোর মতই।’ পেনসিলের হস্তাক্ষরে লেখা—কালস্রোতে এখনো মুছে যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কয়েকটি দুর্লভ সংগ্রহ আমি খুঁজে পেয়েছি কাকতালীয়ভাবে। ১৯২১ সালের মে মাসে প্রকাশিত দ্য মেন্টর পত্রিকার পুরোটা জুড়েই ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা ‘উইমেন’। এর শুরুতে বিশেষভাবে মেন্টর পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজি কবিতা লেখেন কবি। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে নারীর সৃষ্টিশীলতাকে আহ্বান করা হয়েছে সংক্ষেপে এটুকুই বলার। ন্যাশনালিজম গ্রন্থে সংকলিত ‘ন্যাশনালিজম ইন দ্য ওয়েস্ট’ প্রবন্ধটি দেখা যাচ্ছে গ্রন্থের বাইরেও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে লিবারেল পত্রিকা দ্য আটলান্টিক মান্থলি জার্নালে। বিখ্যাত এই পত্রিকাটির ১৯১৭ সালের জানুয়ারি-জুন পর্বের সব সংখ্যা আমার হাতে আসে। তাতে দেখতে পাই, কবির রচনার পাশাপাশি ছাপা হচ্ছে একই ধারার বিষয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের ‘ন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালিজম’, হেনরি ফোর্ডের ‘রাইটস্ অ্যান্ড রংস্ অব প্যাসিফিজম’ জোসেফ কনরাডের ওপর সাম্প্রতিক আলোচনা।

এ তো গেল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা রচনাসমূহ। আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় ইউরোপে গড়ে উঠেছিল যুদ্ধবিরোধী নাগ মঞ্চ।

তারই একটি ছিল প্যারিসে অবস্থানরত ‘ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন’। এর উদ্যোগে বিভিন্ন খোলা চিঠির একটি প্রকাশনা সিরিজ বের হয়েছিল তিরিশের দশকে। তারই অংশ হিসেবে, পৃথক পুস্তিকা হিসেবে ১৯৩৫ সালে আত্মপ্রকাশ পায় গিলবার্ট মারে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যকার পত্রালাপ। এর একটি অংশের অনুবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধের আদি—রূপ:

‘একটা সময় ছিল যখন আমরা য়ুরোপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ছিলাম। য়ুরোপ আমাদের মধ্যে নতুন আশা জাগিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আমরা মনে করতাম যে সারা পৃথিবীতে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। তার সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা তার ভাবের দিকটিকেই চিনেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, য়ুরোপের…কর্মকাণ্ডের মূল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকা—যেখানে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল মুনাফার আহরণ, সাম্রাজ্যের পরিচালনা এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। য়ুরোপের গুদাম এবং বাণিজ্য দপ্তরগুলো, তার পুলিশ চৌকি এবং সৈন্যের ব্যারাকগুলো বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে, আর একই সঙ্গে সংকুচিত হয়েছে তার মানবিক সম্পর্কের দিকগুলো…এই বেষ্টনী ভেদ করে য়ুরোপের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা প্রাচ্যে আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।’

সেসব এক ভিন্ন সময়ের কথা বা আমাদের সময়েরও কথা। এভাবেই দুর্লভ যুগের হলফনামা থেকে যায় দুষ্প্রাপ্য কিছু গ্রন্থের পাতায়। বোর্হেসের কথাই যেন সত্য হয়।

লেখক : অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০১, ২০১১